支援なんか適当でいいや。どうせ何も言われないし。

なにかあれば「通所率」って言えばいいよね。お金にもなる。

これが完全なる就労移行支援員の「闇」事情です。

「通所率のかさ増し」問題に発展していきますし「通所率」という言葉を乱用していく様子ですが、なぜこのようなことが起きるのか考えなくてはなりません。

根本的な部分が分からなければ「闇」が「光」に変わることは絶対にありません。

小林玄人:ハルト(@haruto_shelf)

作業療法士歴10年以上

手帳持ち

就職者実績60名以上

就労移行支援事業所でセンター長兼エリアマネージャーを経験

就労移行支援の全てを知り尽くしている

私が指揮していた事業所は「光」の職場にしていたので退職者は0人でしたし、前職のセンター長から引き継いでから事業所の業績は上向きでした(色々ありましたが….。)

同じ会社なのに、他の事業所では職員の入れ替わりが激しく労働環境が劣悪な場所もありました。

就労移行支援のすべてを知り尽くしている私が解説していきます。

就労移行支援員の「闇」事情:過労問題

就労移行支援員はとにかく忙しく、ストレスによる過労だらけです。

- 講義や講座の運営

- 利用者の個別支援

- 利用者との個別面談

- 営業・広報

- 記録

- 事業所の美化

- 個別支援計画書の作成(サビ管が指導すれば支援員も可能)

- 体験者の対応

- 見学者の案内

- 企業見学・開拓

- 面接練習

- 会社からの課題

etc、まだあるかもしれません。

就労移行支援員の「闇」事情:業務は時間内に終われない

これだけの業務をこなすと18時終了はあり得ません。

月の残業だけでも20時間以上を超えるのはザラです。

ノー残業dayを取り入れている企業もありますが、個別支援計画書には期限が設けられていたり、業務終了間近に来所される見学者の対応に追われると自然と帰れなくなります。

続くとストレス過多に陥り労働環境も悪化します。

普通の会社だと当たり前かもしれませんが、医療・福祉・介護業界では残業による過労問題で利用者に虐待したり、雑な支援になるといった悪循環が生まれてしまいます。

就労支援員は決まった人員配置のなか最小人数で経営をするため、一人あたりの業務量は自然と多くなります。そのため就労支援の過労問題に発展してあり得ない思考や行動に移してしまう方もいるわけです。その人が悪いのではなく、労働環境にも問題があるということです。

闇の職場:休みが取りづらく、子育て世代は迷惑がられる

休みはシフト制できちんと取れますが「子育て世代」は事業所から迷惑がられます。私も他事業所で経験しましたが「決まった人の支援ができないって事もありますよね?」って言われました。

「子育て」していれば急に休んだりすることは普通です。

- 感染症にかかった

- 熱が出た

- 早退の連絡が入った

- 学校から緊急の連絡が…

こんなの日常茶飯事です。

職員をうまく扱うことができないセンター長に限ってこういう方を嫌います。

センター長目線だと業務が固定化されていたほうが楽だからです。職員の勤怠が不安定だと誰がどの利用者を代わりに見るのか朝礼や夕礼で考える時間が長くなります。舵が取れるセンター長だとそういったことはありません。

休むことに罪悪感を覚えると職員の士気は落ちます。

私は休みにくいし、嫌な職場だと感じたこともありました。

どこの会社でも同じことが言えますが、とくに医療・介護・福祉業界は特殊な業界なので休みがちになると人間関係も複雑になり心の乱れが支援に響くこともあります。

ストレスが必然的にたまります。

風通しが良い職場だとそういったことはありませんが、良い職場を作るのは率先してセンター長が行うべきことです。

事業所によってはシフトで土日祝も開所している事業所があるため、平日に振り替え休暇は取れますが、連休をとれることは稀だったりします。

普通の会社員のように見えてそうではないのが本音です。

就労移行支援員の「闇」事情:「給料」薄給問題

就労支援員の給料問題は、介護職と同じで早急に解決が必要な問題です。

残業代込みの給料設定

就労支援員の給料は残業代込みのところが大半。正式にいうと「残業代が出せない」のが本音で、これは医療・介護業界にも言えることです。

基本報酬に残業代が含まれていない

この言葉は「社長」から言われた言葉で一生忘れることはありません。

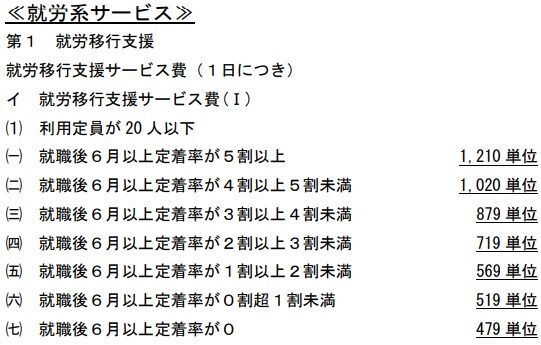

就労移行支援の基本報酬です。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

就職者を10月1日までに何人出し、何人6ヶ月定着できたかで実績が決まってきます。

20人中10名が就職して6ヶ月定着ができれば1年間1人あたり1210単位(¥12,100)請求できます。

逆に20名中5名しかできなければ719単位(¥7190)となりますので就職者実績は事業所として大切な指標です。

卒業させてしまうと登録利用者数が減りますので新規の利用者も獲得しなければなりませんので

出しては入れての大変なビジネスモデルです。

医療・介護・福祉業界の売上に通じているのは「国民健康保険団体連合会」に利用状況を請求して報酬を得る仕組みとなっています。

これを「レセプト」といいます。

家電や衣服など生活に必要なモノは店舗によって価格が様々で、価格調整がされていると思いますが、そういったことができないのがこの業界です。

残業代がこの報酬に含まれていないため企業努力によって算出するしかありません。

こちらのnote記事で私の複雑な心境を語っていますのでよければ参考にどうぞ

薄給で労働を強いられると心理的にしんどくなり、月に20時間以上残業して1円も残業代がでなければ仕事も適当になります。

就労移行支援員は対人サービスです。これでは雑な業務・利用者虐待につながります。

就労移行支援の闇事情:他業界・他職種による職員構成でパニック

就労移行支援事業所の職場すべての職員が福祉職員で構成されているわけではありません。それはセンター長にも言えることです。

ほぼ全員が中途採用で構成されており「福祉」や「支援」の知識がない方も多数います。

そういう方に限って売上重視の思考です。

利用者が通所すると一人当たりいくらで計算します。

職員同士での揉め事

価値観の違いで職員同士揉め事に発展することもあります。

前職が福祉系だった職員は売上を考えず支援しますし、通常の会社出身の職員であれば売上重視で支援力は皆無です。

研修は行いますが、現場での指示は役職者が出しますので指導や力量によって左右されます。事業所の方向性がぶれていたり、支援の仕方がブレていれば揉め事も起きます。

職員同士で揉め事が起きると職場環境が劣悪となり、職員の入れ替わりも激しくなります。

業界事情をみると特に大手事業所は職員の入れ替わりが激しいです。

私が経験した事業所では5名中、4名が辞めていました。ちなみに私も嫌がらせを受けて調子が崩れてやめました。

就労移行支援員の闇事情:「かさ増し通所」が横行、職員も疲弊

かさ増し通所については解説しているとおりです。

無理やり理由をつけて通所させることです。

事業所の利益を優先して無理に通所を促す

利用者から「体調が悪い、今日は休みたい」と電話連絡が入っても

- 面談だけしましょう

- 午前中は家で整えて午後から来ましょう

- 通所率が下がると就職にも影響しますよ

など言葉の乱用が始まります。

利用者は断ることができない人がほとんどです。

週2日からゆっくり通所日数を増やしていけますよ!

この文句で入所したのに土・祝日も通所になってしまい、気づいたら週6通所がデフォルトになったということは普通に横行しています。

「通所率のかさ増し」です。

週6日通所と残業による就労支援員もストレス増加

平日に振り返り休日が取れるとはいえ、現場が忙しければ休みすら取れないことがあり、昼食もカットすることがあります。

週6出勤は普通の会社員でも行ないませんし、それを利用者が行うのですから休みたくもなります。

職員も週6勤務になると負担が増しますのでストレス過多になりやすいです。

利用者が「かさ増し通所」を断り「光」に変換する方法

私が解説した方法を醸します。

電話で休みの連絡を入れると、職員から必ず通所を促す提案がなされます。

おまけに職員室の電話付近には、休みの連絡が入った場合のマニュアルが吊るしてあります。

無理に通所すると体調が悪化する

これが基本的な断り方です。

体調が悪化すると通所率が下がって、事業所としては売上が減るので避けたいことになります。

本日無理して通所してしまうと、今週はすべて休みになる可能性もある

一歩踏み込んだ断り方です。

土曜日に通所して翌週の月曜日が憂鬱になって休むことも普通にあります。1回休むことで4日も休まれたら事業所はさらに赤字となります。

最終手段:もう事業所をやめます、不信感だらけです

事業所をやめられてしまうと1ヶ月あたり20万円は損益となります。辞められることだけは避けたいので、しつこく通所を促されたら伝えてみましょう。

就労移行支援員が抱える「闇」事情は過労、薄給、人間関係によるストレス

就労支援員が抱える「闇」事情は

- 残業過多による疲労

- やすい給料と仕事内容が見合わない

- まとまり悪い現場で起こる人間関係のストレス

就労移行支援員が抱える「闇」はいかがでしょうか。

「かさ増し通所」になるにも理由があるというわけです。

さらに深堀りした記事は、こちらのnoteで解説をしていますので、良ければ冒頭だけお読み下さい。

こういった闇深い事業所を引かないためにも、見学や体験利用はとても大切です。見学時にチェックする項目をまとめた記事もありますので、こちらも参考にどうぞ。「あなた」が良い選択をできるよう応援します。

コメント